人生なんとかなる。だいち (@daichidaiji) です。

僕は 2018 年 4 月に東北大学に編入して、無事 1 年間の授業すべてを終了しました。

鳥取県のど田舎偏差値底辺高専から編入して、

「電子制御工学科」(電気系) から 「機械知能航空工学科」(機械系) へと学科を変更 (転科) しました。

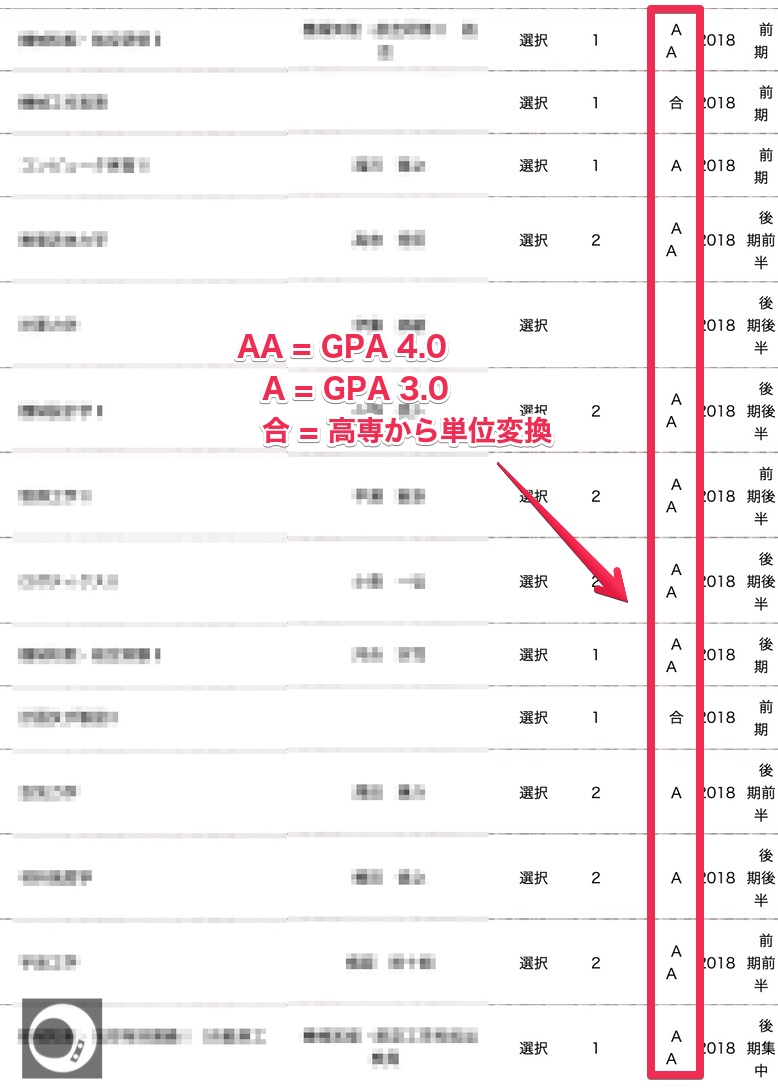

超大変でしたが、いい成績で終われましたよ。(自慢)

証拠として一部公開しときます。

結論から言うと

- めちゃめちゃ大変だった

- けど勉強すればどうにかなった

- 全く違う世界の学問を学べて楽しい

- 気づいたら、東京大学の大学院の推薦もらえるくらいの成績になった

- 後悔はしていない (重要)

こんな感じでした。

まあなんとかなるっしょ。と甘く考えていましたが、そんなことはなく、本当に厳しかったと思います。

これから大学編入される皆さん、または大学編入したいな〜と考えている高専生の皆さん。

「転科ってどうなんだろう?」

「高専とは違うことやってみたいけど不安」

「大学の授業についていけるのかな」

「留年しないかな」

なんて考えて志望大学を絞れていなかったり、学科で悩んでいませんか?

この記事は大学編入を考えている高専生の皆さんに向けて、僕の 1 年を通したアドバイスをしていこうと思います。

他の編入生と比べたら、僕は頭が悪かった

もう一度僕のスペックを。

- 鳥取県の高専 → 東北大学 に 3 年次編入

- 電気・電子系の学科から機械系に変更

- この記事を書いている時点で 3 年生の授業はすべて終了 (絶賛、春休み)

- 東京大学の大学院の推薦もらえるくらいの成績

- 学科合格者 6 人のうち 3 番目の成績で合格

こんな感じ。「どこがバカだよ。もっと頭悪い人いるだろ。」って突っ込まれそうです。

僕も高専の頃はそれなりの頭があると思って日々を生きていましたが、大学に入ってからは「自分は頭が悪いんだ。」と感じました。

他の編入生と関わって、僕はただ勉強ができるだけで、頭は良くなかったんだと気付きました。

周りの編入生は地頭が良いだけでなく知識の幅が広く、物事を関連付ける能力がありました。

僕が高専で良い成績を取ることができたのは、ただ、与えられた試験範囲の内容を表面的に理解し、演習をひたすら解くことで解法を覚えていただけに過ぎませんでした。

大学に入ってまず気づいたことはこの、自分が頭が良くないということでした。

しかし、このことに気づけたからこそ勉強への向き合い方を変えることができ、良い結果に結びつきました。

編入して大変だったこと

自分が大変だったと思うことは、

- 3 年生の授業は 2 年生の内容を理解している前提で進むため、機械系の基礎知識 (流体、熱、材料など) が欠落している僕には新しい言語かと感じた。

- 実験も機械系の知識前提。

- 大学入学早々に研究室が決められ、環境の変化がすごい。

といった感じです。

要するに機械系の知識がなかったことと、いきなり研究室が決まることで対応力が求められることでした。

機械系の知識がないということは想像つくと思います。高専の 1〜4 年の専門教科をなくして自然科学系の教科だけやって、いきなり 5 年の専門の授業を受ける感じでした。

授業中は知らない単語ばかり出てくるので常に Wikipedia 見てました (笑)

研究室がいきなり決められるというのもなかなか大変でした。研究室に入ると研修というのとゼミがあって、ゼミは楽だったんですけど、研修がなかなかハードでした。

英語論文を渡されて、自分が研究したかのように発表するのですが、普段の勉強にプラスされて大変でした。

あとは高専と大学の違いとして、時間割が自由に組めるというのがあります。

大学は 1 限がなかったり、そもそも水曜日は何もないなどクォーターによってバラバラで、それに対応するまでは結構ダラダラしてしまったこともよくなかったです。

どうやって乗り越えたか

結局勉強。これにつきます。

ただ、勉強のやり方をガラッと変えました。

勉強が変わるのは必然でした。

高専では 1 科目を 1 年かけて前後期中間期末と 4 回試験がありましたが、

大学はクォーター制のため 1 つの科目が四半期で終わります。(僕の大学の場合)

従って試験範囲内の演習を網羅するなどの時間は基本的になく、解法を覚える勉強から本質的に理解し、疑問がなくなるまで咀嚼 (そしゃく) する勉強に変わりました。

初めて参考書とにらめっこして参考書ベースで勉強しました。(今まではノート・演習・プリント など内容がまとめられた媒体ベースでした)

この勉強をすると不思議とその教科・分野が好きになっていました。

第一クォーターの成績はまぁまぁでしたが、後期は A と AA が並ぶ立派な成績になりました。

自分にとって重要なことは、テストの点を取るためだけに勉強したからとれた成績ではなく、本質を理解しようと努力したら自然と成績が上がっていったという点です。

実験レポートは特に頑張ったと思います。もちろん成績は AA 。

過去レポといって過去の先輩のレポートが流通しているのですが、そのレポートのクオリティーがはっきり言って低かったので、

「内部生ってレポートの書き方知らないのか。負けれないな。」

と思って、頑張りました。

文献は基本的に論文から引っ張ってきて、ほとんど LaTeX で書きました。

高専のときの実験レポートは前日の夜に始めて、深夜に終わる。って感じでしたが、大学のレポートは実験したその日には結果をまとめて一週間後の提出の前日には印刷していました。

正直、成長したなと思います (笑)

LaTeX で書け!とか論文を引用しろ!というわけではなく、自分の中で頑張れるモチベーションがあるといいと思います。

研究室選びは超絶重要だった

僕の学科 (東北大学 機械知能航空工学科) は僕が編入した年度までは 3 月に研究室が決定します。僕もそうでした。(今年からは変わって夏に決まるそうですが。)

編入生は研究室選びにおいて圧倒的に不利です。

そもそも 2 年生までの成績がなかったり、情報量で内部生に勝てる訳ありません。

僕の大学では成績順で決まって 2 回事前調査がありますが、調査の段階では成績はいい人はわざと行きたくもない研究室に投票するなどの「頭脳戦」が繰り広げらていたそうです (笑) (当然、まだ 4 月ですらないので知る由もありませんでしたが)

そこで、行きたい研究室以外についてもしっかりと考えておく必要があります。

僕の大学では、3 / 17 とかそこらへんに研究室見学なるものがあって、研究室のオープンキャンパス的なのが開催されました。

そこで研究内容やブラック加減などの情報を収集します。

ここで、僕は「興味のある分野の研究室」しか行きませんでした。

これはやってはいけません。時間が許す限りいろいろな研究室を見てください。

僕の友達は

- 研究内容

- 研究室の人気度 (競争率)

- 編入生の扱い

- ブラック加減

などを全ての研究室について聞いて回ったそうです。ぜひ皆さんもそうしてください。

僕は運良く素晴らしい教授の研究室に入ることができ、良い研究ライフを送れそうですが、一歩間違えると「大学院で研究室を変えたり」、「そもそも大学院を変更したり」を考えるほどに嫌になっていたかもしれません。

(決して研究室を変えることが悪いとは思いません。)

結論 : 編入試験を乗り越えた君なら大丈夫

色々気をつけることがあったり、気に病むことはあると思いますが、しっかり勉強すれば大丈夫です。周りの編入生はだいたい優秀で勉強を助けてくれます。

僕なんて機械系の教科はお手上げだったので手取り足取り教えてもらいました。圧倒的感謝。

そんな僕でも良い成績で留年することなく 1 年を終えることができました。

この記事を読んでいるあなたならきっと大丈夫でしょう。

決して奢ることなく、勉学を楽しんで、仲間を大切にしてくださいね。

大学は高専とは違った楽しさでいっぱいです!

不安はあると思いますが、「なんとかなる精神」でひたむきにがんばりましょう!

では、さようなら。